在3D打印技术的广阔舞台上,材料的密度不仅是衡量打印件物理性能的重要指标,也是决定最终应用效果的关键因素之一。本文旨在深入探讨3D打印材料的密度问题,从基本概念出发,延伸至不同材料类型的密度特性、影响因素及在实际应用中的考虑,为读者揭开3D打印密度的神秘面纱。

一、3D打印材料密度概述

密度定义:密度,简单来说,是物质单位体积的质量,常用单位为克/立方厘米(g/cm³)或千克/立方米(kg/m³)。在3D打印领域,材料的密度不仅关乎打印件的重量,还直接影响到其强度、耐久性以及特定应用下的性能表现。

二、3D打印材料的分类与密度范围

3D打印材料多样,大致可划分为塑料、金属、陶瓷、复合材料等几大类,各自有着不同的密度范围:

1.塑料材料:如PLA(聚乳酸)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)等,密度一般在1.0-1.3 g/cm³之间。PLA作为一种常见的生物降解材料,其密度约为1.25 g/cm³,而ABS因其较高的强度和耐温性,密度略高,大约为1.04-1.15 g/cm³。

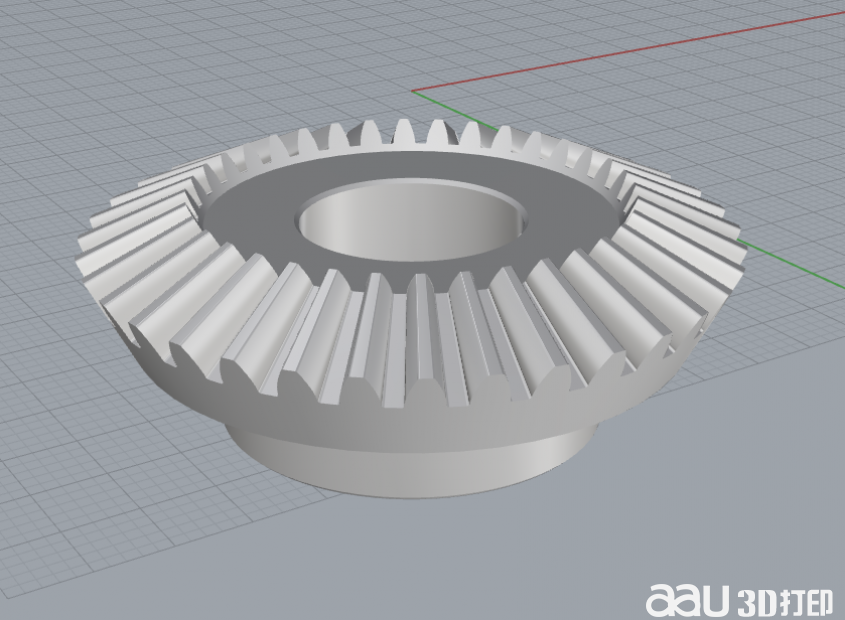

2.金属材料:如不锈钢、钛合金、铝合金等,密度显著高于塑料,通常在7.9 g/cm³(铁)至4.5 g/cm³(铝)之间。金属3D打印件因其高密度,往往具有出色的力学性能和耐腐蚀性。

3.陶瓷材料:密度介于2.0-6.0 g/cm³,取决于具体的陶瓷类型。虽然密度较塑料高,但低于大多数金属,且具有良好的耐高温、耐腐蚀特性。

4.复合材料:如碳纤维增强塑料、木质填充材料等,密度范围广泛,依据具体成分而定,通常介于塑料和金属材料之间,通过添加增强材料可获得更优的机械性能。

三、影响3D打印密度的因素

1.打印参数:层厚、填充密度等打印设置直接影响最终产品的密度。增加填充率可以提高密度,但同时也增加了材料使用量和打印成本。

2.打印技术:不同的3D打印技术(如FDM、SLA、SLS)对材料的处理方式各异,可能影响最终产品的密度和内部结构。例如,SLA打印的部件通常比FDM更致密,因为其层间粘合更好。

3.后处理:如烧结、热处理等后处理步骤,能改变打印件的微观结构,进而影响密度。例如,金属SLS打印件经过高温烧结后,密度会有所增加。

四、3D打印密度在应用中的考量

在选择3D打印材料时,密度是一个重要的考量因素,因为它直接关联到成本、重量以及产品性能:

-航空航天:追求轻量化与高强度,倾向于使用密度低、性能高的材料,如钛合金和特定复合材料。

-医疗植入物:除了生物相容性,密度也是重要因素,需要根据植入部位和功能需求精心选择。

-消费品:成本控制和外观质感(如轻便的塑料制品)也是决定材料密度选择的关键。

3D打印材料的密度是其众多物理属性之一,但在设计、选材及应用过程中起着至关重要的作用。随着3D打印技术的不断进步,新材料的开发和工艺优化,未来将能更精确地控制打印件的密度,满足日益增长的个性化和高性能需求。同时,探索和利用材料密度的可变性,将为3D打印技术开拓更广阔的应用领域,从精密制造到生物医疗,再到艺术创作,密度的巧妙运用都将为这些领域带来革命性的变化。

大家都在看

大家都在看

3D打印直通车

3D打印直通车 上传STL文件

上传STL文件 挑选模型

挑选模型